丂嘥丏孮棊偺峔憿偲暘晍 |

|

|

係丏嬌憡怉惗偺暘晍傪巟攝偡傞娐嫬梫場 丂(1)壏搙

亂掅壏偵懳偡傞揔墳亃 丂惗暔懱撪偺庡梫側壔妛斀墳偼峺慺偵傛偭偰僐儞僩儘乕儖偝傟偰偄傞丅峺慺偺偼偨傜偒偼壏搙偵傛偭偰堎側傝丄嵟傕傛偔婡擻偡傞嵟揔壏搙乮帄揔壏搙乯偑偁傞丅惗堢婜娫偑尷傜傟偰偄傞堦擭憪偱偼摿掕偺壏搙偵懳墳偟偨峺慺傪帩偰偽傛偄傢偗偱偁傞偑丄堦擭拞椢梩傪堐帩偟偰偄傞忢椢怉暔偱偼丄堦庬椶偺峺慺偩偗偱偼懳墳偑崲擄偱偁傞偙偲偵側傞丅偡傋偰偺忢椢怉暔偑暋悢偺峺慺傪旛偊偰偄傞偙偲偑徹柧偝傟偰偄傞傢偗偱偼側偄偑丄僔儔僇僔偱偼掅壏偺搤偵偼搤梡偺丄崅壏偺壞偵偼壞梡偺峺慺偵愗傝懼偊傞偙偲傛偭偰丄婫愡偵懳墳偟偨岠棪偺崅偄岝崌惉傪峴偭偰偄傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅 丂搤婫偺搥寢偼丄忢椢怉暔偵偲偭偰偼戝偒側嬃堎偵側傞丅嵶朎塼撪偵摐暘傗僇儕僂儉側偳偺柍婡僀僆儞娷桳検偑懡偄偲丄搥寢壏搙偑掅壓偟偰搥傝偵偔偔側傞乮儌儖擹搙昘揰崀壓乯丅懡偔偺怉暔偼丄掅壏偵偝傜偝傟傞偵偮傟偰嵶朎塼撪偺梟懚暔幙傪憹壛偝偣丄搥寢傊偺掞峈椡傪憹壛偝偣偰偄傞丅椺偊偽丄杒嬌寳偵惗堢偡傞儐僉僲僔僞壢偺僋僢僔儑儞僾儔儞僣乮Saxifraga caespitosa乯偱偼丄12亷偱堢偰傜傟偨傕偺偱偼-5亷傑偱偺搥寢懴惈偱偁偭偨偑丄9亷偱堢偰傜傟偨傕偺偼-10亷傑偱懴偊傞偙偲偑偱偒偨丅傑偨丄搶僔儀儕傾偺傾僀儕僗乮Iris sibirica乯偺梩偼-70亷傑偱丄崻宻偼-35亷傑偱搥寢偵懴偊傞擻椡偑偁偭偨丅 |

|

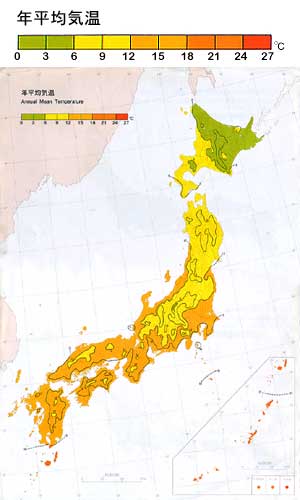

丂怉惗偲婥壏偺娭學傪峫偊偰傒傞丅椺偊偽-10亷偲-20亷丗悢帤揑偵偼堘偆傕偺偺丄偳偪傜偺婥壏偱傕怉暔偼媥柊忬懺偱偁傞偺偱堘偄偼側偄丅偳傟偔傜偄偺壏搙偐傜怉暔偑惗堢偱偒傞偺偐乮堄枴偑偁傞偺偐乯偼丄尩枾偵偼忋弎偺傛偆偵庬偵傛偭偰堘偄偑偁傞偼偢偱偁傞偑丄戝傑偐偵偼俆亷埲忋偺婥壏偑桳岠偱偁傞偲偝傟偰偄傞丅偮傑傝丄俆亷埲壓偺婥壏偱偼怉暔偼廫暘側妶惈傪幚尰偡傞偙偲偑偱偒側偄偺偱丄惗挿偵娭偟偰偼柍堄枴側悢帤偱偁傝丄俆亷埲忋偺婥壏丄偡側傢偪俋亷偱偁傟偽俆亷偲偺嵎丗4亷偑堄枴偺偁傞婥壏偱偁傞偙偲偵側傞丅 丂偙偺傛偆側偙偲偐傜丄俆亷埲忋偺婥壏傪愊嶼偟偨壏搙丗乽愊嶼壏搙乿偑怉暔偺惗挿丒奐壴丒寢幚側偳偺儔僀僼僒僀僋儖傪棟夝偡傞忋偱廳梫偱偁傞偙偲偑擣幆偝傟偰偄傞丅愊嶼壏搙偵偼丄侾擔偺暯嬒婥壏偱嶼弌偡傞曽朄傗寧暯嬒婥壏偱嶼弌偡傞曽朄偑偁傞丅擾嬈偱巊梡偝傟傞愊嶼壏搙偼擔暯嬒婥壏偲俆亷偲偺嵎傪梡偄傞応崌偑懡偄丅偟偐偟丄擔杮偁傞偄偼悽奅偺怉惗暘晍傪懳徾偲偡傞応崌偵偼婥壏偺惛搙傕掅偔丄寧婥壏偲俆亷偲偺嵎傪愊嶼偟偨乽抔偐偝偺巜悢乿傪梡偄傞偺偑晛捠偱偁傞丅抔偐偝偺巜悢偵傛傞怉惗暘晍偼丄扟傗旜崻側偳偺抧宍傪峫椂偡傞応崌偵偼峳偡偓傞偑丄擔杮慡懱偺怉惗暘晍側偳偱偼丄傎傏懳墳娭學偑偁傞丅 嶲峫丗抔偐偝偺巜悢丂偵徻嵶側夝愢偑偁傝傑偡丅 |  http://www.omsolar.co.jp/main/weather.shtml偐傜堷梡 丂慜儁乕僕偺怉惗暘晍偲傛偔懳墳偟偰偄傞 |

慜偺儁乕僕傊丂/丂師偺儁乕僕傊丂/丂栚師偵傕偳傞